王晓德:对刘绪贻先生奖掖后学的点滴回忆

对刘绪贻先生奖掖后学的点滴回忆

王晓德

(福建师范大学社会历史学院教授)

与诸如经济学和法学等实用学科相比,辛勤耕耘于文史哲学科的人极少能够成为腰缠万贯的富翁,通常是坐在书斋中读书撰文的学者,寂寞与清贫虽不能与做出大学问完全划等号,但却是绝大多数文史哲学者所处的一种境况。不过,上天总是公平的,“失之东隅,收之桑榆”。文史哲学者赚不了大钱,然而高寿者居多,学界百岁老人多出自文史哲学科,刘绪贻先生就是其中一位。二○一二年刘先生百岁寿辰之际,我应邀写过一篇短文庆贺。此时的先生依然是谈笑风生,思想活跃,笔耕不已,不断有惊世骇俗的新作问世。按照先生当时的身心状况,与先生有交情的人多以为先生将会成为文史学界年龄最大的寿星。我对先生健康状况比较关心,每次遇到武汉大学历史系的熟人,总是少不了询问先生的身体近况,得到的答案无不让人感到“放心”。正当我们期望先生创造文史学界学者长寿之最时,十一月十日下午传来噩耗,先生在医院驾鹤西归,享年一百零六岁。先生以极少有人能够达到的高寿离世,按照中国传统可谓“喜丧”,为善终,但毕竟是史学界失去了一位德高望重的长者。因此,先生去世的消息传来还是令我感到悲痛不已,在我学术发展道路上受到先生提携与帮助的画面一幕幕地在脑海中重现,一下子把时光拉回到上世纪八九十年代。

我一九八二初大学毕业留校,在山西师范大学政史系世界近代史教研室任教。为了搞好教学,我自费订阅了《世界历史》杂志,以便掌握国内世界史学界的研究新动态,能够在上课时给学生介绍国内学者提出的与教科书上不同的观点,让教学避免照本宣科,令听者感到枯燥无味。我对刘先生学术研究的了解可以说是始于这本杂志,刘先生连续在《世界历史》上刊发关于罗斯福“新政”的论文,每篇论文我皆仔细阅读,并做了详细笔记。刘先生关于“新政”的看法的确让我这个尚未踏入史学研究殿堂的新手有耳目一新之感,对先生在学术研究上敢“领时代之先”顿生钦佩,同时也逐渐地使我对美国史产生了浓厚的兴趣,开始把美国史作为自己从事学术研究的主攻方向。我不识先生,只知道先生在武汉大学历史系任教,但先生的大名深深地印记在我的脑海之中。

我从来没有想到能够亲聆刘绪贻先生的教诲。一九八五年,我考取了湖北大学历史系世界地区史与国别史的硕士生,导师为黄邦和先生。黄先生当时属于国内拉美史学界的元老之一,在硕士论文的选题上,他没有给我指定题目,而是让我放手选题。我当时对美国史还是心存恋念,自然想选一个能把拉美史与美国史结合起来的题目,考虑良久,我只能在美国与拉美关系史的研究范围内寻找相关论文选题了。我后来思忖,要是黄先生在我入学后给我指定一个纯粹拉美史的题目来做,那我很有可能会把拉美史作为我未来的研究方向,这样自然与美国史无缘了,更没有机会与刘绪贻先生相识以及请益于先生了。

刘绪贻先生为中国美国史研究会创始人之一,长期担任研究会副理事长兼秘书长,他还是武汉大学历史系美国史研究的开创者,担任美国史研究室主任多年。我与刘先生相识时,先生为研究会的顾问。上世纪八十年代国内学界比较活跃,但思想领域突破“窠臼”还是受到很大限制。当年列宁的“帝国主义论”依然贯穿于国内世界现代史的教学之中,列宁提出了帝国主义是资本主义的最高阶段,表现为“垄断的、垂死的、腐朽的”特征。这些特征基本上不符合当代资本主义国家的发展,要是以此来做解释,难免与事实相距甚远。因此,如果不突破列宁“帝国主义论”的束缚,高校的世界现代史课程势必很难讲授,任课教师对学生提出的问题难以作答,更谈不上能自圆其说了。针对这种世界史学界必须要予以澄清的重大理论问题,刘绪贻先生以美国为例,撰文著书,引发了国内世界史学界对当代资本主义性质的讨论。一九八七年十月在湖北大学举行的“首届帝国主义问题学术讨论会”上,我聆听了刘绪贻先生的发言,先生高屋建瓴,引经据典,提出了冲破“帝国主义论”限制的看法,同时向与会者罗列出研究当代资本主义发展的诸多重大问题。这是我首次见到刘先生真容,虽已过古稀之年,但看起来却是满头乌发,红光满面,精神焕发,与实际年龄至少相差一二十岁。这次会议邀请了很多世界史学界的大家,他们在会上讨论切磋,刘先生关于当代资本主义国家及其结构变化的观点引起强烈反响,得到了多数与会者的认同。作为一个刚刚迈入学术研究领域的新手,我自感听了刘先生的发言之后收获非常大,改变了脑海中存在的一些僵化教条观念,对学术研究中勇于创新有所感悟。

黄邦和先生与刘绪贻先生关系甚好,当我决定把美拉关系史作为我的硕士论文选题时,黄先生建议我一定要拜访在美国史研究上造诣很深的刘绪贻先生,我当然不会错过地理之便的机会。那次“帝国主义问题学术讨论会”之后,我到过刘先生家里多次,有时为我独自拜访,有时与好友尹宣老师结伴而去。我每次去都会受到刘先生的热情接待,刘先生显然比较忙,惜时如金,不过很健谈,坐在简易沙发上给我讲他对罗斯福“新政”研究之心得,不时地回答我提出的一些问题。刘先生当时只能带硕士生,他对他们的培养倾注了心血,一批很有学术水平的弟子活跃于学界。谈起他的学生,刘先生脸上洋溢着自豪的神色,为他的门生能够在研究上取得成绩感到骄傲。有次我还在刘先生家中遇到以后成为好友的韩铁教授,韩铁教授为刘先生培养的的首位硕士,当时为国内美国史学界的后起之秀,我印象中是韩铁教授给刘先生送很厚一叠纸的稿件,还与我聊了几句话。与刘先生熟悉之后,我登门拜访丝毫无拘束之感。刘先生还赠我他主编之书《当代美国总统与社会》,扉页上先生亲笔写上了“请王晓德同志提意见”。刘先生是个不囿陈见的学者,敢于直言,通过以当代美国历史发展为例阐释了国家垄断资本主义的基本特征,实际上是对列宁的帝国主义论提出挑战和质疑。这本书我阅读了多遍,在当时的局面下可以说是处处散发着理论创新的火花,对我认识美国社会以及美国新政以后从自由资本主义向国家垄断资本主义过渡深有启发,同时对我撰写硕士论文大有裨益。

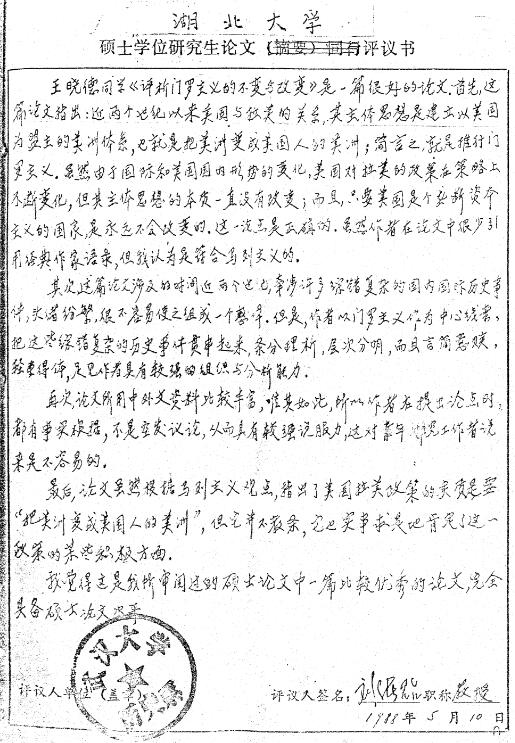

在武汉求学三年,到刘先生府上多次请教,每次皆获益匪浅。硕士论文完成之后,按照规定,须有两名校外评阅人对论文评审。黄邦和先生请刘绪贻先生作为评审人之一。刘先生对论文评价很高,详细地写出评阅意见,认为“王晓德同学《评析门罗主义的不变与改变》是一篇很好的论文。首先,这篇论文指出,近两个世纪以来美国与拉美的关系,其主体思想是建立以美国为盟主的美洲体系,也就是把美洲变成美国人的美洲;简言之,就是推行门罗主义。虽然由于国际和美国国内形势的变化,美国对拉美在策略上不断变化,但其主体思想的本质一直没有改变;而且,只要美国是个垄断资本主义国家,是永远不会改变的。这一论点是正确的,虽然作者在论文中很少引用经典作家语录,但我认为是符合马列主义的。其次,这篇论文涉及的时间近两个世纪,牵涉许多错综复杂的国内国际历史事件,头绪纷繁,很不容易使之组成一个整体。但是,作者以门罗主义作为中心线索,把这些错综复杂的历史时间贯串起来,条分理析,而且言简意赅,轻重得体,足见作者具有较强的组织与分析能力。再次,论文所用的中外文资料比较丰富,惟其如此,所以作者在提出论点时,都有事实根据,不是空发议论,从而具有较强的说服力,这对青年研究工作者说来是不容易的。最后,论文虽然根据马列主义观点,指出了美国拉美政策的实质是要把‘美洲变成美国人的美洲’,但它并不教条,它也实事求是地肯定了这一政策的积极方面。我觉得这是我所审阅过的硕士论文中一篇比较优秀的论文,完全具备硕士论文水平”。我看到刘先生的评审意见之后,多日来忐忑不安的心情终于平息下来。

刘先生对作者硕士论文的评语

我的硕士论文答辩确定在一九八八年五月十八日上午九点举行,黄邦和先生请刘绪贻先生参加,担任答辩委员会主席。那天早上,拉美史研究室请学校派辆车,我乘车去武汉大学接刘先生。那时硕士答辩很正规,答辩在一间会议室内举行,我坐在正中间,面对着所有答辩委员,两侧坐满了前来旁听的学生。周世秀老师为答辩秘书,坐在旁边做记录。我首先陈述了论文的基本内容与观点,然后答辩委员对论文进行评议和提问,这个环节花费的时间较长。反正一上午就我一人答辩,五位答辩委员似乎也不大着急。整个答辩持续两个半小时,到十一点半结束。黄先生中午请刘先生等人在校内招待餐厅吃饭,饭后学校派车送刘先生回武汉大学,我乘车同去。先生在路上告诉我,他打算将我的硕士论文收录进他主编的《美国史小丛书》,由武汉大学出版社出版。我知道这套丛书,已出版数本,每本为五万到十万字不等,皆出自青年才俊之手,在国内美国史学界影响还是很大。对刘先生的厚爱,我自然是喜出望外,打算花上一段时间对论文进一步修改。不知何因,这套丛书随后就停止出版了,我一度还感到很大的遗憾。不管怎么说,硕士论文能够得到刘先生的肯定对我来说无疑是一个很大的鼓励,让我对能够搞出科研成果具有了一定的自信心。这应该说是我在硕士学习阶段的最大所得,由此对刘先生奖掖后学有了更深的直接体会。

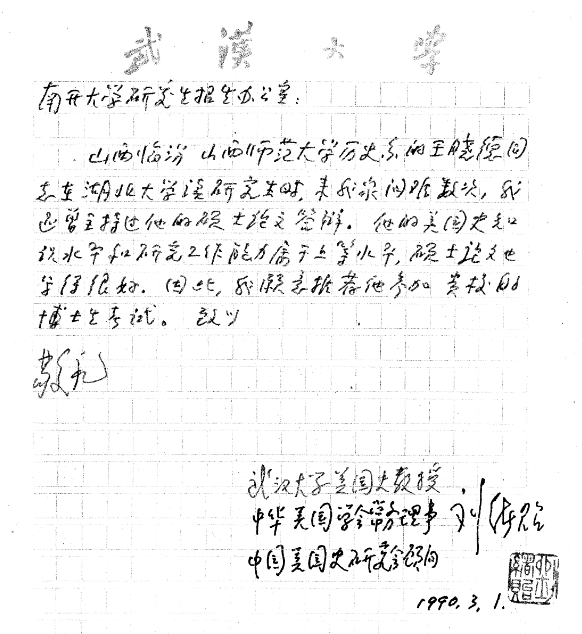

按照学术水平与学术成果,刘先生早就应该成为博士生导师了,但不知何故,刘先生只能带硕士。要是先生在我获得硕士学位时能够招收博士,那我肯定会毫不犹豫地报考先生的博士。我曾向刘先生谈及此事,对没有机会做先生的学生感到非常遗憾。先生神色淡然,印象中对我说了几句鼓励之语。刘先生在退休之前未能成为博士生导师,成为美国史学界一件最大的憾事,其导致的不良后果至今仍然未能完全消除。两年之后,我报考南开大学历史研究所美国外交史方向的博士生,按照南开大学招生简章的规定,凡报考博士者须有两名推荐人。我在1990年初春致信刘先生,请他为我写推荐信,写好后直接寄给南开大学研究生招生办公室。我以后见到了这封推荐信。刘先生是一九九○年三月一日写的推荐信,抬头是南开大学研究生招生办公室,内容是“山西临汾山西师范大学历史系的王晓德同志在湖北大学读研究生时,来我家问难数次,我还曾主持过他的硕士论文答辩。他的美国史知识水平和研究能力属于上等水平,硕士论文也写的很好。因此,我愿意推荐他参加贵校的博士生考试”。刘先生标出的头衔是武汉大学美国史教授、中华美国学会常务理事和中国美国史研究会顾问。杨生茂先生把我收入门下,刘先生的这封推荐信肯定在其中起了很重要的作用。

刘先生为作者报考博士生写的推荐信

在南开大学攻读博士期间,我给刘先生写过信,内容无非是问候、感谢请教之语,先生每信必复,没有将先生的复函保留下来,甚为遗憾。一九九○年十一月,我参加了在开封和郑州召开的中国美国史研究会第六届年会,会上与刘先生相遇。先生很关心地询问我学业的情况,对我自然会勉励一番。张敏谦兄博士论文答辩时,因我与刘先生较为熟悉,遂受命到北京火车站接前来参加答辩的先生。那天正好遇有大雾,到达北京站的车次全部晚点,车站完全失去了正常的秩序,混乱不堪。刘先生乘坐的车次到达时,车站也未广播通知。待我知道之后,急驱站口。刘先生已出站,消失在攒动的人海之中。随后我才得知他独自乘坐大巴直达天津。回到天津见到刘先生后,我因未接到先生而深感愧疚,连连向先生致歉。刘先生非但没有责备我,反而好言感谢我不辞辛苦到北京站接他未果,遂签名以他在《历史研究》新近发表的一篇文章相赠,以示安慰。刘先生的大度着实让我非常感激,老一辈学者做人做事的高贵品质的确令我钦佩不已。

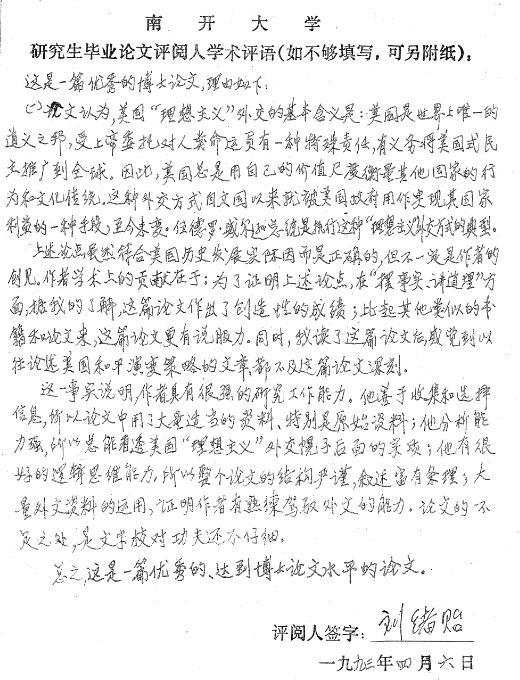

一九九三年春季,我完成了博士论文,打算在五月份举行博士论文答辩。现在博士论文只需送校外五名专家评审即可,那时博士论文送审比如今更为复杂,规定要有三位论文评阅人,六位论文同行评议人,论文评阅人须参加随后举行的博士答辩,导师可作为评阅人之一。不管是论文评阅人,还是论文同行评议人,皆为导师杨生茂先生确定的。刘绪贻先生受邀参加我的博士论文答辩,这样刘先生自然为论文评阅人之一。我三月中旬把打印好的博士论文邮寄给刘先生,杨先生的信以及研究生院的邀请函随论文寄出,上面写明了论文评阅意见寄回南开大学研究生院的截止时间。刘先生如期寄回了评阅意见,他对我的论文给予了很高的评价,指出,据他了解,这篇论文做出了“创造性的成绩,比起其他类似的书籍和论文来,这篇论文更有说服力。同时,我读了这篇论文后,感觉到以往论述美国和平演变策略的文章,都不及这篇论文深刻。这一事实说明,作者具有很强的研究工作能力。他善于收集和选择信息,所以论文中用了大量适当的资料,特别是原始资料;他分析能力强,所以总能透过美国‘理想主义’外交幌子后面的实质;他有很好的逻辑思维能力,所以整个论文的结构严谨,叙述富有条理;大量外文资料的运用,证明作者有熟练驾驭外交的能力。论文的不足之处,是文字校对功夫还不仔细。总之,这是一篇优秀的、达到博士论文水平的论文”。除导师杨先生的评语之外,刘先生的评阅意见直接寄给了研究生院,先生对我的博士论文如何评价,我最初并不知晓。 只是到了答辩前我 才见到了刘先生写的评阅意见。我自知论文还存在着进一步修改的空间,先生对我论文的评价包含着鼓励之语,成为我随后修改时所努力的方向。

刘先生对作者博士论文的评语

我的博士论文答辩于一九九三年四月二十八日上午举行,刘先生提前一天抵达天津。刘先生乘火车先到北京,然后再转道天津。本来我应该到北京站接刘先生,但因我准备答辩,诸事繁多,美国史研究室派博士生李四昌到北京站候迎刘先生。李四昌很顺利地在北京站将刘先生接到,然后转乘火车到天津,入住校内谊园宾馆。外地参加答辩的专家入住宾馆之后,杨先生登门看望,晚上杨先生代表美国史研究室在谊园设宴招待。杨先生与刘先生为学术至交,已共同主编多卷本《美国通史》多年,见面后自然会畅谈一番。按照规定答辩者不能与答辩专家私下会面,为了避嫌,我没有到宾馆拜访刘先生,只是到了翌日上午答辩会上才见到刘先生。此时,刘先生刚过八旬,毫无耄耋老人之状,在答辩会上发言思路清晰,旁征博引,针对论文内容的进而深化提出了中肯的修改意见,让我再次见识了刘先生的学问功底,“吾虽不能至,然心向往之”是我当时心绪的真实写照。博士论文答辩之后,刘先生致函于我,邀请我加盟武汉大学历史系。当时好友陈勇教授任历史系副主任,后来陈勇教授还与我谈及此事,告知刘先生曾几次找系领导推荐,希望让我能顺利入职。我给刘先生回信,感谢他的大力举荐。此时,我毕业后去留已经确定,难以改变。我虽与武汉大学历史系擦肩而过,但刘先生对我的厚爱永远深藏在心底。

时光飞逝,岁月匆匆,不知不觉二三十年很快过去,自己也快到了退休的年龄。几十年期间所经历的事情很多,有的早已淡出了记忆,但刘先生在我迈上学术研究道路之初所提供的帮助难以忘怀,历历在目,至今依然在脑海中清晰地展现出来。如今先生已去,到另外一个世界与逝去的亲人相聚。先生留下的道德文章和做人品格将永世长存,成为激励后人奋进的宝贵财富。