会员成果 | 侯深:变动的环境 变动的国家——美国作为一个环治国家的演化

Copyright ©: 本文原载于《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2020年第2期,第130-140页。由作者中国人民大学历史学院侯深副教授授权本号全文转载,特致谢忱!图片均来源于网络。

变动的环境 变动的国家

——美国作为一个环治国家的演化

侯深(中国人民大学历史学院副教授)

摘 要所谓“环治国家”,指的是现代国家通过强调其控制与管理自然、资源以及相关行为的责任,运用其所掌握的资本与专业知识,调整或建立新的生态与社会秩序,从而定义其与公民、社会以及其他国家之间的关系。虽然美国在环境治理中始终同时拥有多重面相,但是它大致经历了三个重要阶段:从建国到进步主义时代,从进步主义到1960年代,当下,则处于第三个阶段。在这三个阶段中,美国的治理从早期的自由放任进入第二阶段的建立“公地”,再到第三阶段以国家立法的形式加强对公民行为的管理。此三个阶段转换背后的核心驱动力是变化的环境以及随之变化的环境知识,而非某个权力群体或者若干群体意志的一厢情愿。

关键词

环治国家;环境治理;环境史;

美国公地;生态学时代

2002年,时任美国环境史杂志主编的亚当·罗姆针对当时大热的《现代美国史论》( Perspectives on Modern American History )一书发表了长篇书评。他指出,虽然此书名家云集,好评如潮,但是对一位环境史家而言,这是一部令人“非常失望的著作”。在书评的标题中他质疑道:“历史中真正重要的是什么?”其书所有章节讨论的主题:总统、外交、移民、消费、自由主义、保守主义、种族、阶级、性别、文化无疑是美国历史的重要议题,但是此书在章节设置上既无环境篇,又在每章的具体讨论中缺乏环境的视角,在罗姆看来,如此忽略带来巨大的缺失,因为自然与政治、经济、不同族群文化的互动构成了20世纪美国史的“某些最根本性的变迁”。唯有理解这些变迁,历史学者对以上议题的研究方才具有一幅完整的图景[1]。

亚当·罗姆

关于环境史对历史学研究的重要性问题,国内外学者已有多篇著述论证,因此,本文不拟就此问题赘言。本文所关心的问题是罗姆在此书评中首次提出的一个新概念——“环治国家”(environmental-management state)。罗姆认为,“环治国家应当同国安国家(national-security state)和福利国家(welfare state)一道,成为政治史家的中心议题”。在20世纪以降的美国,无论是对国内事务的管理还是在国际网络的定位中,环境治理都占据着显著的,甚至在很多时候占据着关键性的位置。在国际层面,对全球资源新边疆的不断开拓始终是美国争取国家利益的不懈主题;在国内层面,其所扮演的角色则具有更多面相,既包含对公共土地及其上资源的管理与开发,也包含对普通人征服自然的支持与鼓励;既包括对环境知识的生产与传播,也包括对环境恶化的遏制与治理;而自由主义与保守主义的争论与辩证关系在环治国家的议题中显得格外突出[2]。遗憾的是,罗姆在此书评中提出了这个概念,却没有花费更多笔墨真正对之进行定义并展开论述,而在此后近二十年的研究生涯中,他的研究集中于地球日的诞生,现在则关注绿色资本主义的问题。

罗姆的书评出版之后的十年之后,保罗·萨特在其受邀为《美国历史杂志》撰写的一篇具有分水岭意义的环境史研究综述文章中,再次提出了环治国家的概念,认为第二代环境史学人的“标志性成就便是对亚当·罗姆所言的环治国家的日趋精细的描述”。在萨特看来,环治国家的概念具有若干优越性。其一在于罗姆所强调的环境治理在国家建构过程中所承担的形塑角色。其二,环境治理涵盖了超越资源、自然与环境保护运动话语的各类主题,凸显了更为复杂的国家环境治理行为。第三,则与萨特在此文中的一个核心批评相关。萨特认为美国环境史学者倾向于书写两种线性叙事,环境破坏的衰败叙事和环境意识的进步叙事[3]。而环治国家的复杂性打破了关于环境意识的辉格叙事模式,呈现更加多元的环境知识生产。第四,环治国家的概念为环境政治史家带来跨国与国际视角,令他们意识到环境治理不是美国例外的政治特征,它的构建过程与其他国家乃至整个世界有着频繁互动。最终,萨特指出环治国家允许环境自身的力量“回应”政治行为[4]。

保罗·萨特

萨特对此概念的包容性与有效性的理解是敏锐的[5]。但是,无论是此概念的提出者罗姆,还是其拥趸者如萨特,抑或萨特所列举的数部可视为环治国家思考的范例性著作,都没有清晰地对此重要概念加以定义。更重要的是,既有关于环治国家的讨论仅将其作为一个行之有效的概念加以使用,而未真正将之落实于其历史情境当中,探讨它在美国如何出现,如何演变,其演变背后的驱动力究竟是什么等问题。

约翰·麦克尼尔

约翰·麦克尼尔在其关于世界环境史的研究中认为,20世纪的环境变化是“阳光下的新事物”,“我们的思维、行为、生产及消费模式都适应于我们现有的环境,即现有的气候(及全球生态地理化学条)、20世纪丰富的廉价能源及淡水、迅速增长的人口及更为迅速增长的经济”[6]。当麦克尼尔讨论适应的时候,他所论的是人类作为智人物种对于迅速变化的环境的调整,然而,这样的调整同样适用于国家作为一个政治单元在其建构过程中不断转换的思维与行为。事实上,从其出现到转变,美国环治国家演化历程中的每一个重要节点都是对社会与自然关系的转变的适应;换言之,环治国家出现与转变背后的核心驱动力是变化的环境以及随之变化的环境知识,而非某个权力群体或者若干群体意志的一厢情愿。这也正是本文的核心论点。

究其根本,所谓环治国家,指的是现代国家通过强调其控制与管理自然、资源以及相关行为的责任,运用其所掌握的资本与专业知识,调整或建立新的生态与社会秩序,从而定义其与公民、社会以及其他国家之间的关系。所有国家都在不同层面上扮演着环治国家的部分角色,发现、争夺、保护资源,生产、提供、传播关乎自然与资源的知识,但是真正意义的环治国家却是在19世纪后期出现,对环境的管理与对技术统御(technocracy)的依赖相伴随,成为其统治合法性的基础。

如同国安国家,在这个全球一体化时代,对全球资源的分配与占有是保障国家安全的基本手段。如同福利国家的责任转移,在环治国家职责不断扩大的过程中,原本由个人、家庭、社区承担的管理环境的责任也渐趋被视为国家的责任。现代社会组织、生产方式与消费模式的复杂性造成了文化与自然互动关系的复杂性,当其变得过于庞大、纠结而无法通过单一来源的知识与资金解决时,它要求更为强大的权力复合体——国家的介入。这个权力复合体拥有数重面相,它是复杂专业知识的提供者与解释者,也是财力最为雄厚的资本持有者,它还是立法者与执行者,但是,与此同时,它又需要在最广泛的层面回应其所管理的社会不同群体的诉求。

确如萨特所观察到的,环治国家讲述的不是一个单向的、进步论的辉格故事——不断开启的民智与昂扬奋进的政府彼此呼应,为抵制环境恶化,消弭生态危机而行动——环治国家从来不能简单地化约为环境保护国家,虽然它们之间有大面积的重叠。但是,它也并非如政治学家詹姆斯·斯科特在《国家的视角》中所宣称的那般,以简单化为其基本特征,“只表达了官方观察员所感兴趣的片段”,或者说,国家具有一个单一的视角,并以此来观察、管理自然和社会[7]。虽然斯科特没有采用环治国家这一概念,但是这部已成为经典的著作通篇都在思考环境与社会治理的问题。然而当我们真正将此问题放入环境治理发生的历史中进行考察,而非单纯截取某个事件的片段时,我们会发现所谓的“国家的视角”事实上只是一个暧昧不明的概念。国家的视角,究竟是谁的视角?在美国环治国家的演化中,国家的视角既伴随环境关系而不断发生转移,也在同一时期因为不同的诉求而具有多重性。如果国家拥有视角,它的视角既来自复眼的视界,也始终在历史的上空游移。

因此,本文的目的就是将环治国家重新放入美国历史当中,思考它在此数重面相中的转化。我们将看到,虽然美国在环境治理中始终同时拥有多重身份,但是它大致经历了三个重要阶段:从建国到进步主义时代,从进步主义到1960年代,当下,则处于第三个阶段。在这三个阶段中,美国从早期的自由放任进入第二阶段的建立“公地”(American commons),再到第三阶段以国家立法的形式加强对公民行为的管理。国家对环境问题责任不断强化,驱使人们从根本上重新审视公民与国家的关系:国家究竟应当在何等层面上介入公民生活?私有财产如何在新的国家环境政策中维护其神圣性?在资源不断萎缩,环境问题不断加深的处境下,国家当如何兑现对其公民福祉的承诺,又当如何处理同经济增长之间的关系?与此同时,又当如何理解在环治国家的形成与转变过程中,不绝于耳的批判之声?饶富趣味的是,这些声音既有来自保守主义对放任自流的捍卫,也有来自自由主义对政府行为的怀疑,它们共同构建了环治国家的多元特性。

一、“这片土地属于你和我”

伍迪·格思里(Woody Guthrie)

伍迪·格思里(Woody Guthrie)是美国1930年代的大平原游吟诗人,从俄克拉荷马到加利福尼亚,与他相伴的是疲惫而愤怒的“尘暴难民”,在他身后的则是阴天蔽日的滚滚沙尘。他挥弦做歌,吟唱在尘暴中挣扎求存的普通人,其歌声穿透尘嚣,直抵尘暴之外的另一场灾难——经济大萧条。与其同时代的诸多社会主义者一样,他看到了资本垄断的邪恶与无情。当他在1940年美国加入第二次世界大战的前夕,写下“This Land Is Your Land”这首著名的民谣时,他控诉的对象是大土地的占有者,是阶级的不公正。带着自美国最为晦暗的十年中所滋生的怀旧情感,他渴望这片大陆重返那个让每个普通人拥有土地的时代。伍迪是一个歌者,也是一个社会批判者,但是他不是历史学家,更对生态学一无所知,他既无法看到尘暴出现的真实生态与文化根源,也不能理解他如此渴望回归的那个看似平等自由的时代,那个“这片土地属于你和我”的曾经的美国恰恰是造成他所痛斥的问题的渊薮。

伍迪目光投向的那个被沙尘与资本吞噬的时代,有着辽阔的天空,无尽的土地,耕耘在土地上的人们自由、自立、自治,国家、银行、大资本家,一应外在的力量如此遥远,而自然秉持着上帝的意志对来到此处的人们是如此慈善、慷慨。这是托马斯·杰弗逊的农业主义中所梦想的美国应有之貌。这位美国第三任总统,建国领袖之一在1785年写道:“那些在土地上耕耘的人是上帝的选民,如果他曾经进行过选择,在他们的胸膛中,他存入了充分的、真正的道德。”[8]只有拥有自己土地,并在土地上谋生的人们才能免于他人的奴役,才能成为美国民主的脊梁。同年,大陆会议颁布了《1785年土地法令》,开启了这个新生国家对土地及其上的资源进行管理的过程。

虽然这个新兴的共和国寻求建立一种在人类历史上前所未有的新政体,一个真正意义上的现代民主政体,在其对自然和资源的管理问题上,同其他传统国家一般,它基本以土地的获取者、分配者、开发者的姿态出现;至于如何使用其所拥有的土地,如何在土地上创造财富的问题,则是土地所有者自身的责任与权利。《1785年土地法令》的核心是对既有的和未来的土地进行私有化的问题,在以杰弗逊为首的法令制定者眼中,国家的职能是保障这些土地的获取,并在土地私有化的过程中尽可能地做到公正与民主。为了达成这样的理想,更重要的是为了便于土地的买卖,深受启蒙主义理性思想影响的建国领袖们将土地仔细地划分为36平方英里的镇区,其内再细分为36块,每块为640英亩,如此,一种网格化景观出现在美国未定的版图之上[9]。在此法令中,土地的存在意义在于它是私有财产最为敦实的基础。泛神论的图腾崇拜所赋予土地的神性被褫夺,作为涵养土壤、水流、动植物、微生物的有机世界则完全没有进入法令的视野,土地被窄化为各种资源,成为商品。这一过程并非肇始于初生的美国政府——白人进入美洲大陆的过程便是一个迅速的土地商品化的过程[10],但是此时,这个私有化过程被植入同美国立国主旨密切相关的意涵,土地在提供财富的同时,承载了美国民主所必需的道德[11]。美国的土地要尽可能地为更多的个人所拥有,“这片土地属于你和我”。

在此信念的引导下,同其同时代的其他国家,甚或同欧亚大陆古老的国家传统相比,早期美国在环境治理中扮演的角色比较单薄。例如同美国在文化渊源上最为深厚的英国相比,后者的政府在近代早期直接介入沼泽地的排水工程,改变了沼泽地生态,通过这一举措,进行“内部殖民”,并由此加强国家统治的权力[12]。中国历代王朝更在治水、垦荒、采矿等问题上投入大量的精力、时间、金钱,以国家的威权影响其臣民改造自然的方向与形式,在驯服自然的同时,驯化臣民,巩固君权。虽然魏特夫关于治水社会与东方专制主义的论断存在过多意识形态的偏颇,对中国传统社会中复杂的权力分配与运行缺乏精准的描述,但是,无论是魏特夫,还是指出传统中国由于对其庞大治水设施的维护而陷入“技术锁定”的伊懋可,都正确地意识到,国家权力的生成与集中同其对自然的征服与开发之间相辅相成[13]。可堪注意的是,即使是在治水体系最为紧凑的传统埃及,这些古代与近代早期的国家都很难被称为“环治国家”,它们对其臣民以及臣民所耕耘的土地的管理仍然是有限的。农民的知识从本质上而言是地方性的,根据经验决定收种的时令、作物的选择、肥料的施给、水渠的挖掘、山林的采伐;地方性事务的主要决策者仍然在家族与乡绅之中产生;环境风险的责任承担者也从地方社区中产生。国家,对于普通人的生活来说,并非无处不在的常识性存在,而是遥不可及的权力标志。

早期美国的情形在一定程度上与此相类似,对环境的管理基本上服膺于国家安全的需要,而非有意识的行动。与传统农业国家的根本性差异在于,美国从建国伊始,便是一个以资本主义为其基本经济与文化信仰的国度,国家的职能不仅在于维护安全,更在于通过法律和制度的建立鼓励个人追求财富的最大化。但是,如何实现财富的最大化,进而实现杰弗逊所冀望的美国民主,仅仅依靠信念与野心殊为不足,它需要真正意义的物质基础:土壤、水、能源、矿产、植物、动物。因此,从建国到19世纪末,占据美国国家职能核心位置的举措便是以掠夺、购买、战争、兼并的方式为美国获取更多的土地以及土地上的资源。整个获取土地的过程是一个耳熟能详的过程。1803年,托马斯·杰弗逊在获得国会的批准之前,迫不及待地签署了同法国之间的条约,史称“路易斯安纳购买”。这是一场世界历史上最大的土地交易,密西西比河以西214万平方公里的广阔土地划归美利坚合众国版图,令其面积翻倍。从1818年到1853年,美国的版图继续西扩,无论是以购买、条约,抑或通过战争、兼并,所有的获取过程都是鲜明的国家行为。至此,美国由最早的东部13州变成跨越北美洲,毗邻两个大洋的大陆国家。在1867年,美国从面对内忧外患的沙俄手中购买阿拉斯加,为其面积再添近60万平方公里;1898年,合并夏威夷。二者在1959年分别成为美国的第49和50个州,美国的地图成为了今日的形态。

面对如此广阔的国土,这个年轻的国家秉承《1785年土地法令》的精神,将之进行网格化的切割,进而分配。只是这一次,国家之手更为清晰,它不再仅以土地贩子的身份出现在土地分配的过程中,而更多是公共利益的代言人和捍卫者。在1862年内战陷入胶着状态之时,对美国西部命运,以及成千上万男男女女的生活起到决定性作用的法案《宅地法》颁布,伴随此后一系列相关法案的签署,最终,近美国国土1/10的土地被免费发放给近160万宅地农,保障他们对自由和财富的追寻。大量土地被赠与铁路公司,以鼓励私人企业加入国家的阵营,共同实现这个国家所谓的“天定命运”,一个对自然进行全面开发的大陆帝国。“属于你和我”的土地上被插上了“private property,no trespassing”(私有财产,严禁非法入内)的标识。

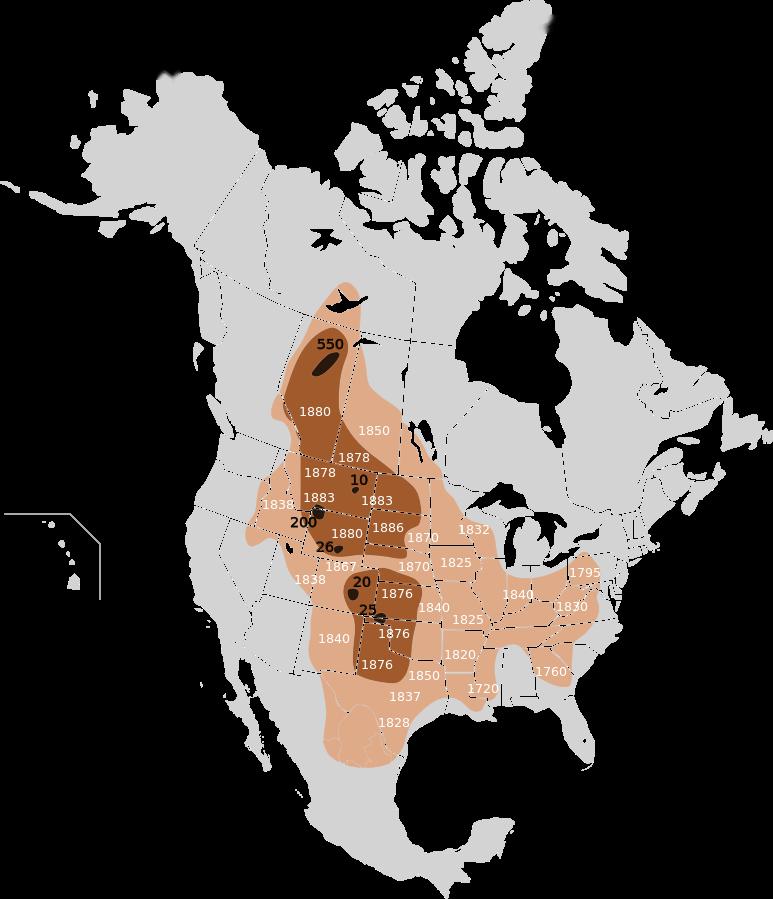

此标志象征着这个过程中出现的巨大吊诡:从建国到19世纪后期,美国的自由放任政策得以贯彻的基础是对土地上的他者的驱逐、杀戮、圈禁与奴役。这些被他者化的群体既包括人类物种中的其他族裔——美洲土著与黑奴,也包括非人类物种——本土的植物与动物,此去除他者的过程是在国家的积极指导甚至直接参与中完成的。如果黑人和奴隶制始终是美国朝野上下争论不休的议题,对美洲土著的驱逐一议他们则是有志一同。无论是对其文化的破坏,还是对其生存资料的灭绝,美国联邦政府展现出早期环治国家的强大力量,而非自由放任的风格,它所书写的远不止是一部社会、文化史,更是一部生态的历史。早在1831年,托克维尔漫游于美洲大陆之际,便已对美洲土著和其自然环境的变迁之间的密切关系有着敏锐的观察:“赶走他们的猎物,其后果等于我们农民的耕地变得贫瘠不毛一样。不久以后,他们的生活手段几乎完全丧失。”[14]该年是《印第安迁移法令》(Indian Removal Act)实施后的第二年,托克维尔直接见证了“血泪之路”上的迁徙,并且认识到联邦政府在其中所扮演的角色。他写道:“今天,对印第安人的剥夺,经常以一种正规的或者可以说是合法的形式进行。……因此,这些州全是靠暴力把印第安人撵走的;而联邦政府则利用它的许诺和财力,帮助了这些州驱逐野蛮人。这些措施虽有不同,但它们所追求的目的是一致的。”[15]

American Progress (John Gast,1872)

这幅油画形象地描绘了美国向西扩张的过程

当然,托克维尔其生也早,没有看到此后在大平原上完全由联邦政府推动的集体环境暴力,出动联邦军队对野牛进行的屠杀。带领北方向海边进军,最终战胜南部邦联,令内战成为一场生态意义上的“全面战争”的舍尔曼将军,在内战结束后成为清除野牛障碍的急先锋[16]。在此过程中,最具代表性的言论来自中将约翰·斯科菲尔德。当他在自传中回忆其在1870年前后指挥大军对野牛发起的猎杀时,他写道:“在我的生命中,我最渴望的职业便是击败那些野蛮人,杀光他们的食物,直至在我们美丽的国家中不复存在印第安边疆。”[17]美洲土著、野牛与国家在此宣言式的字句中清晰地呈现,虽然有学者认为美国联邦政府从来没有直接颁布猎杀野牛的政策,因此,野牛的消失不应当完全由联邦军队背锅,但是军队的出动显然是一种国家行为[18]。他们加入对野牛的市场猎杀,赋予零散的个体行为国家的合法化的暴力,使之成为同内战一般的爱国行为,最终导致一个曾经占据整个大平原的优势物种近乎灭绝。

至1889年野牛的活动范围。 橙色表示原始范围,棕色表示1870年范围,黑色表示1889年范围。

在整个获取、分配土地的过程中,官方与民间的话语基本达成一致。国家获取土地,是为了实现最大程度的个体自由,以缔造一个有别于旧大陆的民主而道德的国家。在此缔造过程中,国家应当,也只应当提供对其公民个体寻求财富与自由的保护,除此之外,不应有其他干涉。自由放任政策的背后最强有力的支持正是“美洲的横财”[19],这片看似有着不竭资源的土地,换言之,北美洲的自然允许美国向其民众许诺自由,国家在对其公民行为的自由放任政策中演绎的思想内核是对自然的征服。

二、建立“美国公地”

1938年,大西洋彼岸的欧洲已为一场即将爆发的大战的阴影所笼罩,大西洋此岸的美国也并不平静。虽然经济大萧条最糟的年份已经度过,新政也在有序地开展,但是另一种阴翳在华盛顿特区的上空挥之不去,这是自1935年起从那片赋予无数人机遇和财富的土地——美国大平原——吹来的尘暴。这场巨大的生态与社会灾难中响起了伍迪·格思里伤逝往昔自由美国的歌声,也磨砺了众多更为理性、更为实际的社会与生态批评者对这个浪漫化的美国历史的思考。他们中的一员是诗人阿奇博尔德·麦克利什。在这一年,他创作了长诗——《自由的土地》。在诗中,麦克利什诘问:“敢问自由是否终结/敢问梦想已然破灭”,那在松林草叶中恣意生长的两百年自由,是否已然失却;那在虫鸣鸟叫中烂漫吟唱的美国梦想,是否已然遗落?[20]经历了1930年代的大萧条与尘暴的美国人,无论是对自由的追寻,还是支撑其理念的不竭资源,再也无法回归往日的天真与乐观。

唐纳德·沃斯特:《尘暴:1930年代美国南部大平原》,三联书店2003年版

1930年代的双重灾难带来的是集体反省的爆发,但是资源不竭的神话早在美国真正昂然挺进西部的时刻便已出现裂缝。1864年,乔治·P.马什(George Perkins Marsh)出版其名著《人与自然》,旧大陆史上森林毁绝导致文明崩溃之经历,于此书中议论入微。马什指出,新大陆虽然占尽天时地利,但是近四个世纪的征掠垦伐若再不加以限制,则极有可能重蹈旧大陆覆辙[21]。那个令马什察觉到枯竭危机的世界正是他的家乡——佛蒙特州,在一个自然人的生命周期中,他见证了在这片土地上生长千百年的原始森林的轰塌。作为政府的公职人员,美国第一任赴意大利的大使,马什无疑信任政府在阻止这场危机到来中可以发挥的作用。事实上,他也运用旧大陆的史事鼓励政府及时采取行动。马什之书出版在《宅地法》初始颁布后的第三年,彼时,南北战争尚未结束,西进运动尚未正式开始。马什在旧大陆长期的生活与经历令他对于资源不竭的神话保持远较其国人清醒的审慎态度,而与他同时的有识之士多少已然意识到,西进,并非仅仅为追寻美国自由梦想所驱使,它的驱动力中掺杂着一个冷峻的事实,即阿巴拉契亚山以东,更易令土地产出财富的地区已经无法继续满足每个美国人的梦想。人群向西而去,渐趋萎缩的东部资源与严酷的西部自然环境挑战着美国对于其国家职能的界定,也挑战着国家对土地的基本认识。

在美国环境史对19世纪后期的进步主义到20世纪三四十年代的新政研究中,有两条基本的叙事脉络。一条是在干旱西部,国家如何通过水控制逐步聚敛其权力,在征服自然的同时,实现了一群人对另一群人的征服,令其所许诺的民主变成旧梦。在这个叙事中,国家不是传统农业治水社会中的片面掌控,而是企图以技术统御为手段,以工具理性为指导实现对社会与自然的全方面控制。国家的权力从控制自然中生成,但是它也成为环境破坏的罪魁祸首,最终自身变成一个“患病的利维坦”[22]。另一条则是资源保护运动,联邦政府在资源不竭神话破灭的认识中,强调其对于自然环境的管理责任。一方面对自然资源进行“聪明的利用,明智的管理”,用第一任林业局主任吉尔伯特·平肖的话说,服务于“最长久的时间中最大数量人群的最大利益”[23];另一方面,将对自然审美的体验从个体层面上升为国家行为,揭示其同国家相联系的意涵,建立国家公园[24]。虽然在以功利为目的的资源保护与以审美为目的的自然保护之间渐成两军对垒、剑拔弩张的态势,但是国家在资源保护运动中的整体形象是自然的托管人,抵抗个人与企业的贪欲,彰显出进步的蓬勃面貌。

这两条脉络在此前的美国环境史研究中几乎是平行而又相互矛盾的:同样是从进步主义走入新政,不断加强联邦权力的美国,为何一面狂飙突进,羁縻河流、破坏森林、腐蚀土壤,用国家权力动用个体、企业,甚至州府都无法掌控的资本与知识,决意于对自然的征服,而另一面却在保护资源、保护自然?在历史学家塞缪尔·海斯看来进步主义的核心便在于这场资源保护运动,它建立了一种新的国家治理方式,奉效率为福音;而至罗斯福新政时代,历史学家尼尔·马厄称其为“自然的新政”,无论是民间资源保护队(Civilian Conservation Corps)还是田纳西流域管理局(Tennessee Valley Authority),都是进步主义资源保护政策的延续与强化[25]。但是,当我们将这两种单线的叙事整合在“环治国家”的概念之下,则会发现一种共享的国家逻辑:从进步主义到新政,在面对已然渐露衰竭之势的环境时,美国以建立“公地”以及保护这些公地的机构的形式,开始寻求一种新的国家同环境之间的关系,也开始赋予定义这个国家存在的意识形态新的内涵。按照美国最著名的土地政策史学者保罗·盖茨所言,“19世纪的民主个人主义为20世纪的民主集体主义所取代”,对土地的放任政策在进步主义时代不再是自由主义的象征,而国家的管理成为19与20世纪之交的新自由主义[26]。当我们打开今日的美国地图时,这个在通常意识中被认为是全然私有制的国家,有超过1/3的土地为联邦政府所有,它们大多位于西经98度以西的地区,阿拉斯加几乎全州都是联邦土地。

在这个双线交织的环治国家的产生过程中,开发与保护之间的界线是流动而模糊的。此点在被称为资源保护总统的西奥多·罗斯福的演讲中有着最直截了当的陈述。1908年,在老罗斯福第二任总统任期将满之际,他与其盟友平肖共同召开了美国州长大会,讨论资源保护事宜。在题为《作为国家责任的资源保护》的大会开幕发言中,罗斯福将资源保护视为美国所面对的最根本性议题,是包括美国联邦政府、州政府,以及所有公民都必须直面的重中之重。在不断强调美国的各类资源,不论是不可再生的化石能源,还是可再生的森林、河流与土壤,对其历史发展所起的关键性作用之后,罗斯福呼吁道,“我们开始意识到我们从前没有意识到的问题,国家在自然资源这一关键性的事务中拥有守护其自身未来的权力。在过去,我们将此权力赋予个人,任由他们为自身利益而侵害合众国的未来。……现在我们必须改变这种情形。作为人民,我们有权力也有职责……保护我们自己也保护我们的子孙,对抗任何对我们自然资源的浪费开发,无论这种浪费是对自然资源的实际破坏引起的,还是由令其不能运用于未来的开发而引起的”[27]。在罗斯福的意识中,开发并非原罪,而是整个资源保护运动的根本目标,只有无效率的浪费与破坏性的开发,才是真正的问题之所在。

罗斯福与平肖

此外,其演讲还传递了关于这个新兴环治国家的另一层职能:环境知识的研究者与提供者。罗斯福言道:“人类进步的每一步都以对此前未被使用的自然资源的发现与使用为标志。没有此种进步性的知识与对自然资源的利用,人口无法增长,工业无法翻番,地球潜藏的财富也无法被用以造福人类。”[28]此前的美国联邦政府也在某种程度上实践这一职能。在路易斯安那购买尚未尘埃落定之前,杰弗逊已经在思考适合考察此片广袤土地的人选。在他于1803年2月写给本杰明·巴顿的信中,他说道:“你知道,多年来我们一直希望勘探密苏里河,或者任何在这片土地上奔腾,流入西边大洋[太平洋]的河流。……我们应该立刻派出大约十人的探险队。我已经指派了我的秘书路易斯上尉……”[29]他希望他的探险队除了拥有最优秀的品质,还应具有植物、地质、天文各种知识,并且对当地的人情、文化有透彻的了解。最终,此番探险成为美国国家环境知识开发的标志性事件——路易斯和克拉克探险。在此后的数十年中,美国联邦政府对每一片新增的国土都进行过类似的勘察,但是,此时环境知识的核心在于发现,了解在这些未知的土地上究竟存在什么,有多少水流、多少可耕地、多少森林、多少种动植物,等等。

然而,在老罗斯福发表演讲的时代,公众对于政府需要提供的环境知识的诉求发生了本质性的变化。此时,他们不仅仅要求政府去发现土地上具有什么的基本事实,更重要的是在这个知识专业化的时代,要求政府提供如何管理土地资源的知识。在传统的农业社会中,国家对环境的管理仅在面对大型基础工程,如治河时,方始寻求专业知识的指导,但是这种指导鲜少渗透本地知识体系,农夫的知识依据是其故老相传的经验。而19世纪后期以降,面对一个工业化、城市化的社会,环境与社会和个人的关系变得远为复杂,故而也需要更为复杂的知识体系处理这些关系。从前的简单政府部门分工显然也在处理这些关系的时候捉襟见肘,因而从进步主义时代到新政,美国联邦政府在建立公地的同时,不断设立新的政府机构,管理为不同目的而设的公地:林业局、国家公园管理局、垦务局、民间资源保护队、田纳西流域管理局、水土保持局、重置实施局、鱼类和野生生物局、土地管理局,不一而足。这些机构代表了美国环治过程中愈趋专业化的划分,然而,在它们为政府与公众提供解决复杂问题的知识的同时,政府也逐步为这些机构所俘获(agency capture),陷入彼此之间的冲突与不停歇的斗争之中[30]。

约塞米蒂国家公园

从进步主义时期到1940年代,美国公地的设立改变了土地的所有权,改变了美国联邦政府对环境的管理方式,也改变了美国政府的组织架构,但是没有改变其管理的思想底色——为人类的福祉而征服自然。这其中并非没有不同的声音,国家公园的建立表达的是同功利主义对立的浪漫美学情感,是阻止开发浪潮的中流砥柱。但是,虽然缪尔本人的思想超越了人类中心主义,作为国家公园的政府行为仍然力图将自然置于自身的掌控之下,毕竟,美,也是出于人类的视角,也是一种资源。

三、看不见的危险与看得见的手

1962年是喧嚣的一年。在这一年的早春,第一个智人进入太空,激发其同类对宇宙的各种想象;5月19日,玛丽莲·梦露向肯尼迪总统生日献歌,却在同年盛夏香消玉殒,留给后人无限追思;该年的秋日格外肃杀,冷战双方在古巴导弹危机中进行了一场对决,整个地球在核爆炸的边缘险象环生;好在充裕社会的消费者有了新的狂欢之地,沃尔玛的第一家门店在同年开张。但是,对美国,甚至对世界而言,这一年中具有最持久、最深沉的影响力的事件却是一部书的出版:《寂静的春天》。如今,冷战已在苏联的崩溃中终结,梦露的倩影逐渐在屏幕中淡去,对第一个太空人的赞叹早已被此后接连不断的太空计划所遮蔽,甚至沃尔玛也在互联网的冲击中渐露疲态。然而,《寂静的春天》不仅在当时是对战后美国极度充裕社会产生的自信的当头棒喝,直至今日,乃至将来,它的启示仍然是人们不可回避的思考[31]。

蕾切尔·卡逊与《寂静的春天》

也正是此书的出版,推动了一个现代意义的环治国家的成熟。其治理重心从原有对特定土地及其上资源的管理,转向对个体与群体环境行为的管理,美国联邦政府第一次在完整意义上将法律与秩序带入环境,也带入生活在环境中的人,这从根本上重新定义了国家同公民之间的关系[32]。这一转向以1970年环保署的设立为其标志,该机构也在其报告中直接宣称其建立是《寂静的春天》的遗产。除此之外,整个1960年代与70年代出台的一系列环境立法皆可为环治国家的确立背书。但是当我们考察其背后的真正推动力,却发现大加速时代造成的复杂环境问题和生态学时代生产的环境知识方是这一转变出现的根本原因。

由于工业化与城市化的推动,在19世纪与20世纪之交的二十余年间,整个人类文明经历了一次加速,人口、技术与经济产值都呈指数增长,虽然该增长在两次大战以及其间的经济大萧条中遭受遏制,它们却为战后的大加速提供了基础。在二战结束后的50年间,世界人口翻了一番,全球经济上升15倍,全球城市人口从1950年的30%扩张为2000年的50%,而这一趋势仍在加速前行。技术的发展较难以量化的信息加以阐明,然而毋庸置疑的是,正是在从核能开发到电子信息的使用中,技术所达成的质变令一切加速成为可能[33]。如此一个加速时代本应是人类凯歌高昂的时代,然而也正是在这个时代,环境的恶化亦呈加速增长,其速度如此之快,程度如此之严重,即使最为享受现代化生活所带来的一切便利,在工业社会秩序中最为循规蹈矩的人群也不得不悚然心惊。如果说在漫长的人类历史中,令人类与自然世界不可分割的力量在于双方的共同演化,那么,在全球化的现代社会,将自然与人类连接成为一个整体的,正是二者共有的脆弱性。

对后一种联系的发现,出现在大加速最为迅猛的1950年代与1960年代,这一在今天看似已成常识的认知,在当时却并没有存在于整个社会的知识体系当中。它是极少数人类改造自然技术的发明者开始具有的意识,最早产生于核能的发现与原子弹的开发当中。后者的出现令这个看似坚固无比的星球,承载所有人类文明的家园,骤然间变得不堪一击。但是真正将自然平衡与人类健康之间的关系揭示无遗的却是《寂静的春天》。公众对于此书的理解与记忆停留在禁止使(滥)用DDT的呼吁之上,但是卡森之书无论在内容,还是影响上,都远不止于美国社会对DDT,甚至推而广之一应农药的滥用的批判之上,而在于它对人的生理系统与自然的生态系统之间密切联系的探讨。面对人类所创造的技术所带来的冲击,人类分享着自然的其余部分的脆弱性。

整个1950年代,西方社会在整体上仍然在尽情享受大加速所带来的前所未有的富足与舒适;而其他甫得独立的国家一方面尚沉浸于革命的激情当中,另一方面则在努力成为新技术的拥有者与享有者。少数科学家中间因为技术带来的脆弱性而生的恐慌,尚且没有蔓延到公众层面。但是进入1960年代之后,当技术的另一面所带来的后果愈趋凸显之际,而这些技术并非是如核武器开发、太空探险这样高端技术,而是如农药、化肥、汽车、燃煤等存在于百姓日用的技术时,卡森之书对于生活在技术真空假象中的美国政府与公众而言,无疑是一剂猛药:人类究竟能够对自身智慧的产物具有多大的控制力?

任何一种技术,除却纯然以杀戮为目的的武器,其发明都是以造福人类社会、有效利用自然世界为目的的。然而,技术自身的演进往往背离人类的期许。汽车的发明是为了更加便捷的交通,其发明者并没有期望尾气排放会成为今日雾霾的重要污染源之一;被誉为人类历史上最伟大的发明之一——抽水马桶的问世解除了人类多少尴尬,多少不堪,没有人在其发明的当日想见它会终结人类与土地有机交换的过程,成为水体污染的源头之一;抗生素的发明是人类医疗史上的绝大功绩,拯救生命不知凡几,然而没有人预期它的滥用不仅造成人体自身免疫系统的问题,也在饲养牲畜的过程中进入整个生态系统的循环当中,以食物的形式再一次将人与自然的脆弱性连接起来。相较于人类与生态系统的整体演化,技术的自我更新与扩张能力远为迅速,形成了自身的演化体系。凡此种种,都迫使人类走出对技术福音毫无保留地赞美的美好年代,开始对其展开质疑。

此时,美国面对的问题不再只是东部的林荒、西部的干旱、优胜美地壮丽景观的消逝,甚至不是大平原上的漫天黄沙,虽然它们仍然顽强地存在,不断地质疑美国政府征服自然的决心与行动的合法性。但是,在二战结束后的这七十余年间,它所遭遇的是如历史学家唐纳德·沃斯特指出的,在这个萎缩的星球上出现的增长的极限,这是地球生态圈对人类增长的承载力的极限,它已在全球范围内迫使国家反思对资本主义无极限增长的信仰[34]。对这个整体生态圈的理解必然基于现代科学对于地球的全面检视,任何源自经验的地方性观察与知识都只能提供碎片式的,甚至错误的答案。与此同时,现代环境变化就本质而言并非止于物理变化,而是化学变化,对所有新技术造成的不可见的环境危险以及需要一个漫长的时期方能觉察的危险,无论是对生态的,还是对人自身的,都需要现代科学予以解释。其复杂性也使得个人或者社会无法独立继续承担环境管理者与责任人的角色,这些看不见的危险需要有看得见的手——政府——进行管理。

《增长的极限》1972年首版

相比此前的进步主义与新政期间启动的由政府自发,同专业知识精英保持密切合作的环境改革,20世纪六七十年代的环治国家的成长在很大程度上,是政府对不断高涨的民间环保运动迟疑而迫不得已的回应。不同于此前的资源与自然保护运动,此时的环保运动是一场根本性的对人类与自然其余部分关系的重新思考,一场生态学意义上的思考。它质疑技术的福音、增长的信仰,也质疑资源保护运动的国家至上主义,带有全球性的忧虑。

如前文所论,新的技术质疑是由科学家所发起的,它将质疑的重心由1930年代技术对人性与社会组织产生的机械化威胁,转移至对生态系统脆弱性的冲击,而且由于其鲜明的可见性,它很快扩散渗入公众话语当中。然而,此前的忧虑并非就此消失,反而在新的忧虑背景当中,被进一步深化、传播,不绝于耳。法兰克福学派对工具理性的批判不断升级,直至1964年,马尔库塞出版《单向度的人》时,达于巅峰。该书对资本主义社会的技术主义造成的人性中批判性、否定性等其他可能向度的消失,做了极为缜密的分析[35]。虽然言语艰涩,此书出版之后,仍然立获成功,成为四年后美国反主流文化的圣经。而在反主流文化一词的塑造者西奥多·罗杰克1969年出版的《创造一种反主流文化:对技术统御社会的反思与其青年的反抗》一书中,对技术统御的普遍批判取代了对特定经济秩序下创造的技术主义的批判。此书的出版距离第一个地球日的诞生不到一年的时间,罗杰克本人也转而成为坚定的环保主义者,认为技术统御正是掌握技术的一个群体,通过对自然的剥削,完成对人类其他群体的剥削。就此点而言,人类同自然共有的脆弱性便不仅在于生物层面,同时在于其社会组织与思想文化层面[36]。

当然,大多数人并未如反主流文化运动的参与者那样,彻底走向技术的反面,在其公社中任由本物种的生物性释放。事实上,在1970年代,这场席卷美国的风暴已渐渐沉寂下来,曾经将自己放逐于主流社会之外的青年人长大了,回归了,进入技术统御的秩序当中。毕竟,现代社会已经太过庞大,没有任何一个社会可以回归小国寡民的状态;而形成的问题,不论是在社会系统当中,还是在生态系统之内,其规模与复杂性,均非任何一种传统智慧或地方知识可以化解。技术统御本身在国家机构的内部也开始进行改革,以回应广泛的质疑。

增长的问题则更为棘手,技术只是达成增长的工具,增长却是在传统宗教信仰不再具有统摄功能之后,国家所尊奉的新信仰。即使在今日,美国的环治国家仍然没有摒弃该信仰,却不得不认真思考增长是否应该以人类的健康为代价,并且思考这个星球是否能够承载对于增长的不懈追求。与之相比,可能更大的变化在于,环治国家的责任扩大到对其他非人类物种权利的确认,开始认识到一个生机勃勃的自然世界有其自身存在的价值。环治国家所需要保护的不止是其公民的福祉与未来,也应当是其他生物以及它们赖以生存的生态圈的福祉与未来。这种保护也与此前辟出一片公地有所不同,它更多的是去约束其公民自身的行为,留出自然自我修复的空间与时间。

四、余论:走向何方?

一个成熟的环治国家意味着国家在调节其公民与非人类世界的关系中所承担的责任与所掌控的权力的不断强化,并不意味着建立唯一的、简单的生态与社会秩序,更不意味着消弭与压制批评的声音。美国环治国家的生成过程中,批判的声音来自四面八方,包括环治机构的内部。最响亮也最不出意料的声音无疑来自保守主义的阵营。这中间既有大企业及其利益的政府代言人对公地以及环境管制的声讨,也有中部怀着远去的个人主义精神,坚信私有财产神圣不可侵犯的农场主对国家干涉的抗议。他们的声音曾经令美国在里根政府时期环保政策倒退十年,也使这个国家在国际气候政治中的领导地位岌岌可危。他们的声音十分庞大,但是在面对已经千疮百孔的环境时,任何明智的政府都不会毫不迟疑地倾向他们所期待的修正。

一种相对声息微弱但是不绝如缕的声音来自自由主义的一方。从1830年代亨利·大卫·梭罗发轫[37],到1960年代艾德·阿比对政府介入公民生活的抗拒[38],对其管理环境动机和能力的怀疑,对个体自由和自决可能在政府不断放大的力量中节节败退的恐惧,对环治国家赖以运行的知识体系与机构设置的批评,都在社会层面影响着公众对环境、公民与政府的认知,最终以广泛的公众参与方式迫使政府做出调整。

然而,在所有这些批判的声音中,最深沉、最具颠覆性的声音来自奥尔多·利奥波德。在出版于1949年的《土地伦理》一文中,他这样写道:“在美国资源保护中有一个非常明显的倾向,即要让政府来做所有的一切私人土地拥有者们所未做到但有必须要做的工作。由政府所有、支配、补贴或者管理,现在已经在林业、牧场管理、土壤和水域管理、公园和荒野保护、渔业管理以及候鸟管理中广泛盛行起来,同时还在继续发展。这种政府性的保护主义的发展,其大部分都是适宜和合乎逻辑的,某些还是不可避免的。……然而,问题出现了:这种事业的最终意义是什么?它的承载基础将会使其可能有的各个部门正常运转吗?将会产生什么实际结果吗?”所有这些疑问,都在根本上呼唤一种新的土地伦理的建立,一种个体自身的约束的道德的出现,而它或将会成为制约与平衡环治国家身躯过分庞大的反抗性力量[39]。

在回应兴起于美国的环保运动的全球忧虑时,1970年代之后的美国显示出更多环治国家的多元性。在全球开发新边疆,无论是早期在美洲大陆和太平洋岛屿上的土地攫取,还是此后以国家资金支持或者直接军事介入的对资源新边疆的掠夺,直至今日,仍然是环治国家职能中理所当然的行为,但是在很大程度上,这种行为是对国安国家的附和。在环境议题和环境知识愈趋全球化的20世纪和今天,环治国家的行为出现了更多的独立性,甚至藉此奠定自身国际领导地位的合理性。这其中,有着对于全球生物多样性的保护,也有对南北极勘察与保护的国际合作,然而,在近三十年的国际寰球合作中,最重要的议题无疑是全球气候变化。再一次,看不见的、缓缓而至的危险迫使看得见的国家彼此之间对话、协商、合作。而退出《巴黎协定》,重申国安国家立场与增长至上原则的美国将走向何方,仍然充满不确定性。

注 释

[1][2] Adama Rome, “What Really Matters in History: Environmental Perspectives on Modern America,” Environmental History , vol.7, 2002, pp. 303-318, p.304.

[3] 笔者并不完全同意萨特的这一看法,在笔者所撰《令人不安的史学:美国环境史历史、现状与未来之反思》(待刊)一文中对此有详细讨论。

[4] Paul Sutter, “The World with Us: The State of Environmental History,” The Journal of American History , vol. 100, 2013, pp. 100-101.

[5] 此后,在2016年,约翰·麦克尼尔召集了一场名为“人类与其他生命形式:世界中的环境史”学术研讨会,主题之一便是罗姆的“环治国家”,与会者将此概念运用于其他国家的研究当中。

[6] 约翰·麦克尼尔:《阳光下的新事物:20世纪世界环境史》,韩莉、韩晓雯译,北京:商务印书馆,2013年,第6页。

[7] 詹姆斯·斯科特:《国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》,王晓毅、胡博译,北京:社会科学文献出版社,2019年,第3页。

[8] Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia , New York: Harper Torchbooks, 1964 (orig. pub. 1784-85), p. 157.

[9] “An Ordinance for Ascertaining the Mode of Disposing of Lands in the Western Territory,” Journals of the Continental Congress , vol. 28, 1785, p. 375; A Century of Lawmaking for a New Nation: U.S. Congressional Documents and Debates, 1774-1875, Library of Congress.

[10] 在《土地的变迁》一书中,环境史家克罗农精彩地展现了新英格兰殖民地的土地如何为资本主义商品化的过程。参见William Cronon, Changes in the Land: Indians, Colonies, and the Ecology of New England , New York: Hill and Wang, 1983.

[11] Donald Worster, “Private, Public, Personal: Americans and the Land,” in The Wealth of Nature: Environmental History and the Ecological Imagination , New York: Oxford University Press, 1993, pp. 95-101.

[12] Eric H. Ash, The Draining of the Fens: Projectors, Popular Politics, and State Building in Early Modern England , Baltimore: John Hopkins University Press, 2017.

[13] 卡尔·魏特夫:《东方专制主义》,徐式谷译,北京:中国社会科学出版社,1989年;Mark Elvin, “Three Thousand Years of Unsustainable Development: China’s Environment from Archaic Times to the Present,” East Asian History, no. 6, 1993, pp. 7-46; Ling Zhang, The River, the Plain, the State: An Environmental Drama in Northern Song Dynasty , 1048-1128, Cambridge: University of Cambridge Press, 2016.

[14][15] 托克维尔:《论美国的民主》,董果良译,北京:商务印书馆,1996年,第377页,第378、392页。

[16] 就此意义而言,国家以全面战争的形式对资源进行重新整合,并对土地景观进行改造,体现了环治国家的另一面向。参见Lisa Brady, War upon the Land: Military Strategy and Southern Landscapes during the American Civil War , Athens: University of Georgia Press, 2012.

[17] 参见John Schofield, Forty-Six Years in the Army , New York: Century Publisher, 1897.

[18] 参见Andrew Isenberg, The Destruction of the Bison: An Environmental History, 1750-1920 , Cambridge: University of Cambridge Press, 2000.

[19] Henry Nash Smith, Virgin Land: The American West as Symbol and Myth , Cambridge: Harvard University Press, 1950.

[20] Archibald MacLeish, “The Land of the Free”, 1938.

[21] George Perkins Marsh, Man and Nature, or, Physical Geography as Modified by Human Action , New York:Scribner, 1864.

[22] 参见唐纳德·沃斯特:《帝国之河:水、旱与美国西部的成长》,侯深译,南京:译林出版社,2018年。

[23] 资源保护的理念阐述参见Gifford Pinchot, Breaking New Ground, New York: Harcourt, Brace , 1947;对资源保护运动的经典研究参见Samuel Hays, Conservation and the Gospel of Efficiency: The Progressive Conservation Movement, 1890-1920 , Cambridge: Harvard University Press, 1959.

[24] 国家公园的理念阐述参见John Muir, Our National Parks , Boston: Houghton Mifflin, 1901;对以国家公园为代表的自然保护运动的经典研究参见罗德里克·纳什:《荒野与美国思想》,侯文蕙译,北京:环境科学出版社,2015年。

[25] 参见Neil Maher, Nature’s New Deal: The Civilian Conservation Corps and the Roots of the American Environmental Movement , New York: Oxford University Press, 2008.

[26] Paul Gates, “From Individualism to Collectivism in American Land Policy,” in Allen Bogue and Margaret Bogue, eds., The Jeffersonian Dream: Studies in the History of American Land Policy and Development , Albuquerque: University of New Mexico Press, 1996, p.98.

[27][28] Theodore Roosevelt, “Conservation as National Duty,” Opening Address by the President in Proceedings of a Conference of Governors, May 13-15, 1908.

[29] “From Thomas Jefferson to Benjamin Smith Barton, 27 February 1803,” Founders Online, National Archives, https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-39-02-0499.2019年12月12日, [Original source: The Papers of Thomas Jefferson , vol. 39, 13 November 1802-3 March 1803, ed. Barbara B. Oberg, Princeton: Princeton University Press, 2012, pp. 588-589.]

[30] 参见Shen Hou, The City Natural: Garden and Forest Magazine and the Rise of American Environmentalism , Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2013, chapter 4.

[31] 参见蕾切尔·卡森:《寂静的春天》,吕瑞兰、李长生译,上海:上海译文出版社,2008年。

[32] 在1930年代大平原尘暴期间,美国联邦政府试图在大平原上进行的水土保持工作带有对环境行为进行治理的色彩,但是收效甚微,很快偃旗息鼓,直至20世纪80年代方全面展开。唐纳德·沃斯特:《尘暴:1930年代美国南部大平原》,侯文蕙译,北京:生活·读书·新知三联书店,2003年,第85-243页。

[33] 参见John McNeill and Peter Engelke, T he Great Acceleration: The Environmental History of the Anthropocene since 1945 , Cambridge: Harvard University Press, 2016.

[34] 罗马俱乐部:《增长的极限:罗马俱乐部关于人类困境的研究报告》,李宝恒译,成都:四川人民出版社,1983年。沃斯特关于萎缩的地球的讨论,参见Donald Worster, Shrinking the Earth: The Rise and Decline of Natural Abundance , New York: Oxford University Press, 2016.

[35] 赫伯特·马尔库塞:《单向度的人:发达工业社会意识形态研究》,刘继译,上海:上海译文出版社,2014年。

[36] Theodore Roszak, Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition , Garden City: Doubleday, 1969.

[37] 亨利·大卫·梭罗:《瓦尔登湖·论公民的不服从义务》,鲍荣、何栓鹏译,北京:时代华文出版社,2014年。

[38] Edward Abbey, Desert Solitaire: A Season in the Wilderness , New York: McGraw-Hill, 1968.

[39] 奥尔多·利奥波德:《沙乡的沉思》,侯文蕙译,北京:新世纪出版社,2010年,第211-212页。

(责任编辑:梅莉)

青年学人 | 侯深:没有边界的城市:从美国城市史到城市环境史

学人散记 | 侯深:公民责任、档案研究与环境史学者的肚子——2018年OAH年会散记

侯深:“例外的”自然——论中美比较环境史研究的重要性

本期编辑:江西师范大学团队

编 辑:张欣怡 责任编辑:杨长云

编 审:张勇安